Los griegos llamaban anagnórisis al momento en que el héroe alcanza una súbita comprensión de aquello que hasta ese momento le resultaba oculto. En la tragedia ese reconocimiento es en general el del propio error y la inminencia del desastre. Hay otras formas de reconocimiento, como el de la propia identidad: Odiseo frente los pretendientes, Teseo ante sí mismo. En la "guerra" contra la pandemia, ¿podremos reconocer al enemigo?

“Nada me han hecho los troyanos”

El reconocimiento que Aquiles experimenta en el canto I de la Ilíada es un poco más extraño. Lo que el mejor de los aqueos descubre súbitamente en medio de su pelea con Agamenón no es su identidad ni las consecuencias de sus actos. Aquiles descubre a su enemigo: nada me han hecho los troyanos, le dice. Peleo contra ellos por tu gloria, y sos vos el que me perjudica.

La potencia de esa revelación es difícil de exagerar. No es otro el contenido de la famosa arenga de Rosa Luxemburgo a los soldados/obreros alemanes, cuando los insta a volver sus fusiles contra la burguesía que los oprime, ni es distinto tampoco de la famosa queja de Mohamed Alí cuando se rehusó a ir a la guerra: “No Viet Cong ever called me nigger”.

Es una máxima harto recorrida la que denuncia, bajo la aparente homogeneidad de la identidad nacional, la existencia de formas de opresión clasista, racista y de género. A pesar de ello -o acaso por ello mismo- el discurso nacional se ha consagrado en el siglo XX como el más exitoso de los relatos colectivos. Asediado desde múltiples direcciones -creación de entidades supranacionales, desarrollo de empresas y mercados transnacionales, proliferación de toda clase de separatismos, expansión y radicalización de nuevos y viejos movimientos religiosos- no sólo persiste en la práctica totalidad del globo sino que recupera incluso sus tintes más rancios en la aparición de las nuevas derechas europeas que hacen bandera de sentimientos como la xenofobia, el racismo, el suprematismo y el ultramontanismo que parecían pertenecer a un pasado más oscuro que lejano.

No se trata aquí de denunciar una supuesta falacia del sentimiento nacional ni de negar los aspectos positivos que ha tenido y continúa teniendo en distintas partes del mundo, toda vez que logra aunar en pos del bienestar común intereses diversos y hasta contradictorios. Pero es una premisa común de todos los nacionalismos la idea de que al yo colectivo compuesto por los que pertenecen a una nación dada corresponde un otro, o una multiplicidad de otros, compuestos por aquellos que no pertenecen. Es en ese o esos otros en los que el nacionalismo ubica, en acto o potencia, al enemigo.

En este sentido, la impresionante propagación del Covid-19 trajo consigo una novedad. Para las nuevas generaciones que no han oído ni el eco de las grandes guerras del siglo XX, no son soldados ni agentes extranjeros los que provocan la muerte de sus seres queridos, sino las decisiones y omisiones de sus gobiernos actuales o anteriores, que en busca de un beneficio material claramente sectorizado (y en favor de un sector, dicho sea de paso, crecientemente transnacionalizado) hipotecaron la salud y -hoy lo vemos- la vida de un número incalculable de personas. Son las políticas neoliberales -los recortes en salud, el encarecimiento de la educación, el redireccionamiento de la investigación en función de la ganancia- tomadas por las sucesivas administraciones en Italia, en España, en Chile, en Estados Unidos… las que hoy desembocan en las calles atestadas de camiones que trasladan féretros, en la ausencia de insumos médicos en países altamente industrializados, en la falta de profesionales allí donde universidades sobran. Es una postal terrible que, con variantes, se repite a ambos lados del Atlántico.

La guerra al revés

La necesidad de movilizar grandes cantidades de mano de obra (fabril, agrícola, militar), así como redireccionar recursos hacia las líneas de combate durante las grandes guerras del siglo XX generaron la necesidad de enarbolar discursos de otredad que permitieran volver esos esfuerzos más aceptables y comprensibles para el grueso de la población. Así, una familia inglesa de la comarca de Yorkshire durante la Primera Guerra Mundial entendía que el racionamiento de la comida permitía alimentar a los soldados que luchaban en Francia, África o Turquía y que mantenían a los submarinos alemanes alejados de sus costas. Se trataba de un discurso sencillo, contundente y a grandes rasgos veraz, que se repitió con gran eficacia durante todos los grandes y no tan grandes conflictos armados del siglo XX.

La “lucha contra el coronavirus” trajo de nuevo esta clase de discursos mediante los cuales se vuelve a pedir a la población un esfuerzo para vencer al enemigo. Para las masas de asalariados de clase media el esfuerzo consiste en no salir de casa, pero para millones de trabajadores informales implica un serio empeoramiento de sus condiciones materiales de vida. Todos comprendemos con facilidad el sacrificio que debemos realizar. Lo que no es tan evidente es dónde está el enemigo. ¿Puede un virus, un ente que la ciencia no termina de calificar de ser vivo, ser el enemigo?

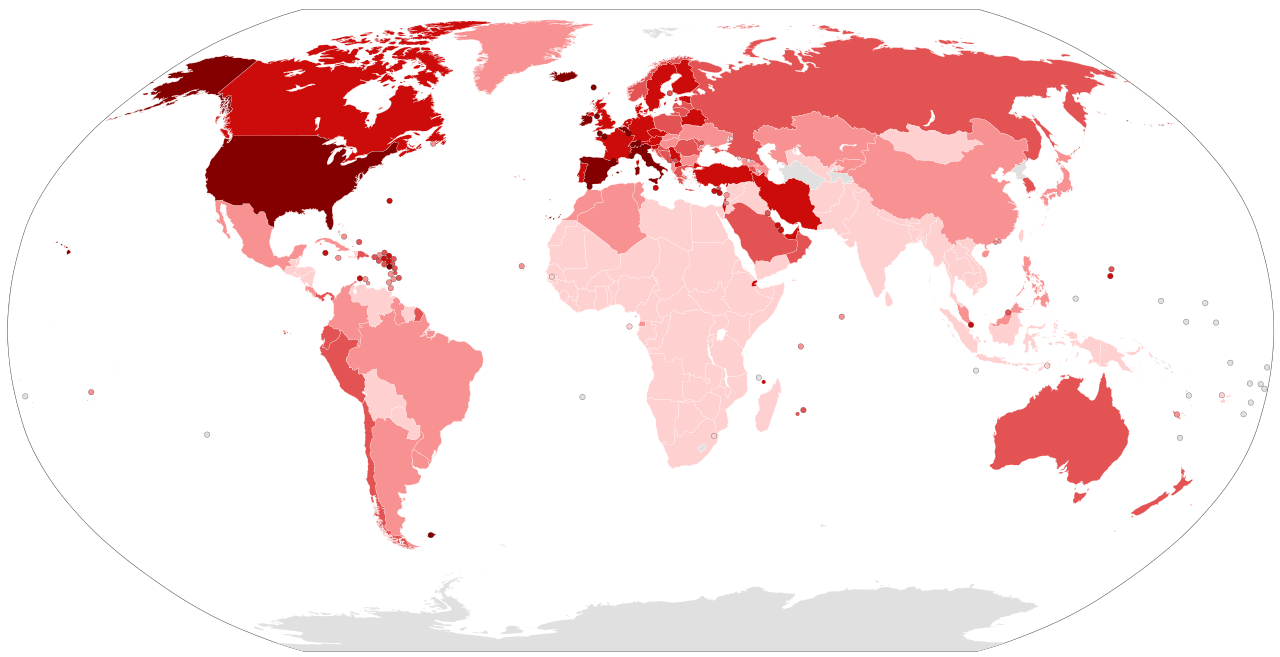

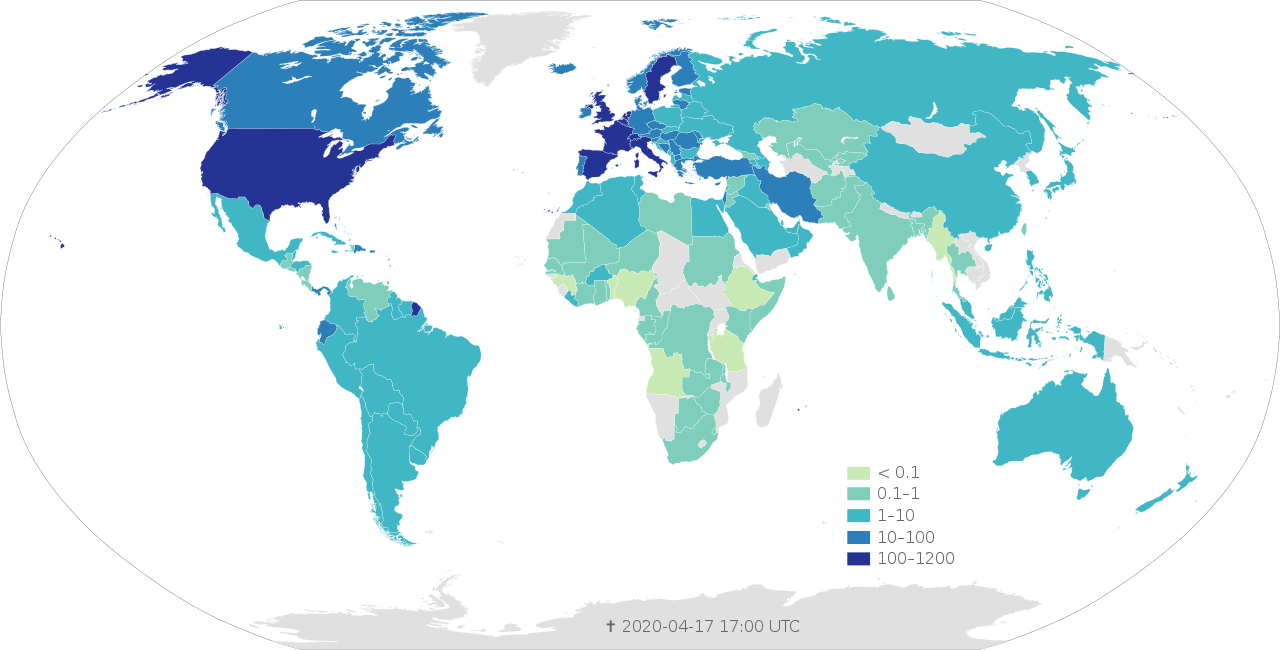

El Covid-19 mata gente en todo el mundo pero la tasa de contagio y, sobre todo, la de fatalidad, varía sensiblemente de un lugar a otro. La cantidad de casos por cada mil habitantes es diez veces mayor en Italia que en Corea del Sur y veinticinco veces mayor en Alemania que en Japón. La cantidad de muertos por cada mil habitantes es diez veces mayor en República Dominicana que en su vecina Cuba. El 10% de los infectados falleció en España, número apenas por debajo que el del mucho más pobre Sudán.

Parafraseando a Aristóteles, podríamos decir que el virus es la causa material de los fallecimientos, pero su causa eficiente es otra. Son las decisiones conscientes y deliberadas de personas de carne y hueso que, en la persecución de sus intereses individuales o corporativos, sacrificaron el futuro de millones de personas. En aquellos lugares del globo donde gobiernan los mismos que impulsaron y llevaron a cabo esas medidas, se de la paradójica situación de que el discurso de la guerra contra el virus parte de los verdaderos victimarios de su población. Quizás por eso la insistencia de Donald Trump en hablar del “virus chino”, quizás por esto la desenfrenada propagación del miedo como un segundo virus, acaso más letal. Acaso el miedo sea también de ellos, miedo a que los habitantes de los países que gobiernan lleguen a pedir justicia donde pueden encontrarla. Sería ridículo que el padre de un chico asesinado culpara al revolver por la muerte de su hijo: el responsable es quien jala el gatillo.

El reconocimiento del enemigo

El fin de la Guerra Fría volvió obsoletos los viejos chivos expiatorios del siglo XX -y los nuevos del siglo XXI- mucho más de lo que los volvió injustos.

¿Representan los cubanos un enemigo para los jubilados de la Lombardía, que han visto a su país votar durante 70 años a favor un bloqueo contra esa misma isla que ahora envía a sus médicos a intentar salvarlos? Los médicos cubanos que llegan para intentar resolver lo que la desidia causó en una región envenenada con asbesto y abandonada a una catástrofe sanitaria, todo en pos de ahorrar el dinero que no se usó para mejorar la infraestructura sanitaria ni formar los médicos que una población tan envejecida necesita.

Mucho más acá en el tiempo que el inicio del bloqueo -todavía dañino, todavía vigente- contra la isla de Cuba, están las amenazas de invasión pronunciadas por Bolsonaro contra Venezuela, país con el que Brasil nunca tuvo mayores conflictos territoriales, por motivos mezquinos y serviles que tienen mucho más que ver con ambiciones cesaristas y la búsqueda del favor norteamericano que con la defensa del yo colectivo que conforma la nación. Las cifras oficiales de muertos por el coronavirus escalan en Brasil por la criminal negativa a tomar medidas necesarias en pos de la vida para no afectar la economía, y el gobierno sólo atina a cerrar la frontera con Venezuela, como si allí y no en el palacio del Planalto estuviera el causante de la catástrofe en ciernes.

“¿Qué me han hecho los iraquíes, los iraníes, los rusos?”, puede preguntarse un marine norteamericano que ve al hombre que recortó el gasto en salud, destinado a la clínica que lo esperaba tras su retiro, responder con absoluto cinismo “I don’t take responsibility at all” mientras su país, al que los expertos calificaban como “el mejor preparado para enfrentar una epidemia”, bate día a día los récords de fallecimientos por el coronavirus. Hace unos días atracó en Guam un portaaviones con 600 infectados, uno de los cuales ya falleció. El capitán del barco denunció que el gobierno no hizo nada para proteger a la tripulación del contagio y, en respuesta, fue dado de baja. No es una locura imaginar que pronto el virus -o mejor dicho, las decisiones de la administración Trump relativas a la crisis desatada por el mismo- habrá causado más bajas entre las tropas norteamericanas que ningún ejército de los países listados como terroristas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Reconocer al enemigo es mucho más que un saludable direccionamiento de la bronca. En un contexto en el que todos los diarios del mundo muestran la realidad única de la muerte, difunden un sentimiento único del miedo al otro en la forma del miedo al contagio; en un momento en que actos tan naturales y fundamentales como abrazar y besar son de pronto peligrosos, entender por qué pasa lo que pasa, cuál es la fuente, el origen, la causa de lo que ocurre puede marcar la diferencia respecto a qué clase de mundo nos vamos a encontrar cuando esta crisis haya pasado.

La paranoia es amiga del fascismo. El miedo nos hace pedir controles, cerrar fronteras, empoderar a la policía, mi reino por la sensación de seguridad, incluso al precio de libertades que no deberían ser negociables. La eficiencia china en el manejo de la crisis debe no pequeña parte de su éxito a su gigantesco estado policíaco, a su distópico aparato de control cibernético. Equivocar el enemigo es entregarnos mansamente a nuestros verdugos. Es reforzar el Estado neoliberal con un control total sobre una ciudadanía atomizada. Es perder, todavía un poco más, la democracia.

Acertar al enemigo, en cambio, puede serlo todo. Cuando Aquiles descubrió el suyo en Agamenón, sólo la divina intervención de Atenea evitó que lo pasara a cuchillo. A qué dioses le rezará el 1% si logramos entender que en enfrentarlos nos jugamos la vida. Si recordamos que el siglo XXI nos encontrará unidos o dominados.

Periodista y profesor de Historia, doctorando en Historia Antigua. Le interesan los orígenes del Estado, la política y la democracia. Hincha de San Lorenzo, fundamentalista del asado. La pastafrola es de membrillo.